Le ciminiere pendenti

Le ciminiere pendono. Pendono verso l’esterno come i minareti del Taj Mahal.

Se questi fossero crollati, non si sarebbero abbattuti sulla cupola sotto la quale riverbera il ricordo dell’ amatissima moglie del gran Mogol.

Analogamente, se le ciminiere della tonnara di Favignana dovessero crollare, finirebbero nel mare, anziché sui tetti dello stabilimento. Non so se questa inclinazione sia intenzionale o una conseguenza del tempo e della salsedine, ma conferisce alla tonnara un’aura di storia e mistero, di un luogo che racconta l’ incontro non sempre felice tra uomo e mare. Qui, il passato industriale si intreccia con il presente, ricordandoci la fragilità dell’equilibrio tra sfruttamento e conservazione della natura.

Storia e tradizione

Visitare la tonnara di Favignana è come entrare in un antico racconto.

Qui ogni pietra e ogni struttura narrano storie di lavoro, fatica e passione, incorniciate dalla bellezza selvaggia di quest’ isola.

La pesca del tonno è un rituale antico che si intreccia con la cultura e la spiritualità del posto. Ogni gesto, ogni preghiera, ogni sacrificio fa parte di una tradizione che ha plasmato l’identità della comunità. Visitare Favignana significa immergersi in una storia di resilienza e devozione, dove passato e presente si fondono in un unico respiro, quello del mare e della sua gente.

La pesca con le tonnare non è cessata per una questione di antieconomicità. Piuttosto, l’ antieconomicità è stata una conseguenza della drastica riduzione del numero di tonni pescati. In un secolo e mezzo, la quantità di pescato è diminuita di cento volte. Da oltre diecimila a meno di cento esemplari. L’eccessivo sfruttamento ha quasi portato all’estinzione dei tonni. Non è solo una storia italiana, ma siamo a Favignana e si avverte bene l’impatto di questa crisi, anche se il turismo ha dato una grossa mano a sostituire le fonti di reddito.

Qui, dove un tempo batteva il cuore della pesca del tonno, oggi si mostra le fine una storia di eccessi e delle conseguenze.

La tonnara di Favignana, che un tempo era un simbolo di prosperità, è ora un monito dell’importanza di un equilibrio sostenibile con la natura.

Tra le antiche strutture e il mare cristallino, il passato e il presente si incontrano, invitandoci a riflettere sulla necessità di proteggere le risorse marine per le future generazioni.

Gli inizi

La storia dello sfruttamento industriale della tonnara di Favignana dura poco più di un secolo, fino agli anni ’70 del secolo scorso. Già alla metà del ‘600, un genovese, il marchese Camillo Pallavicini, aveva investito nella pesca del tonno, avviando anche l’antropizzazione dell’isola, che prima era sostanzialmente disabitata e ricca di animali e alberi. Che differenza rispetto ai panorami di oggi!

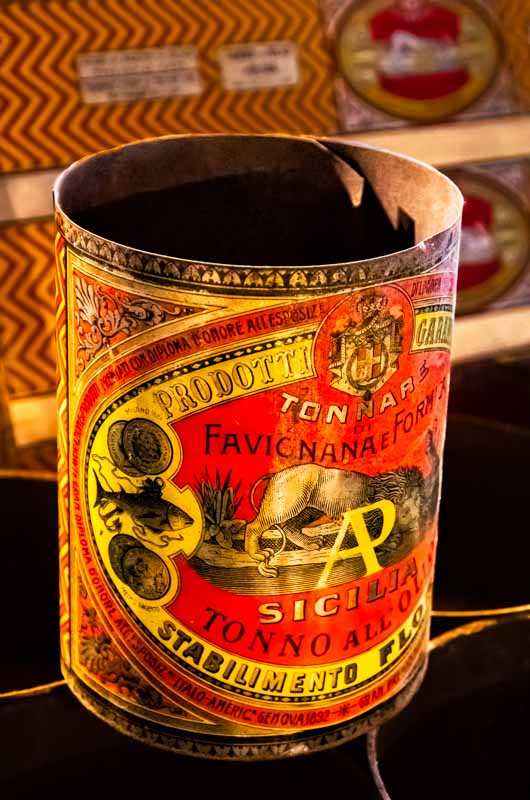

Erano tempi strani, diversi dai nostri. Se eri ricco e desideravi una villa al mare, non ti limitavi a costruirla o a comprarne una; acquistavi tutta l’isola e ne facevi ciò che volevi. Per un breve periodo lo stabilimento passò nelle mani di un altro genovese, Giulio Drago. Questi fu il primo a proporre la conservazione del pesce in latta anziché in barile.

Nel 1874 Ignazio Florio acquistò l’intera Favignana, iniziò la costruzione di un moderno stabilimento per il trattamento industriale del tonno pescato con la tecnica della tonnara e costruì anche il suo palazzotto, che ancora oggi spicca nel centro del paese.

In un secolo è racchiusa la storia industriale della trasformazione di questo splendido sgombride, con le relative innovazioni che ai tempi facevano scalpore. Per esempio, la lattina con apertura a chiave. Quando fu inventata, era talmente rivoluzionaria che fu presentata all’ Esposizione Universale! Fino a quel momento per aprire una lattina di tonno c’ era bisogno di un apriscatole, di un po’ di fatica ed attenzione. Con l’ apertura a chiave tutto diventava semplice ed immediato. Il tonno in scatola si tramutava in alimento per il picnic o per un veloce pasto fuori.

I tonnaroti

Ma aldilà delle innovazioni industriali, la saga della tonnara di Favignana è soprattutto la storia dei tonnaroti, le centinaia di uomini che furono impegnati in un’ attività che durava solo un paio di mesi e che procurava da lavorare e mangiare per tutto il resto dell’ anno.

Non parlate qui a Favignana, perciò, di supersfruttamento e di protezione dell’ ecosistema. Ciò che oggi tendiamo a vedere in termini negativi, qui è ancora vissuto come vita, fede e tradizione.

Qui si parla di campari, di protezione chiesta ai santi del cielo e del perdono invocato ai tonni dal vice rais nell’ acqua rossa della camera della morte, quando tutto era terminato ed i pesci erano ormai avviati verso la cottura.

Dopo la saga dei Florio, fu un’altra famiglia genovese, i Parodi, a scrivere la parola fine alla tonnara di Favignana. Nell’ ultimo ventennio del secolo scorso lo stabilimento fu abbandonato. Successivamente fu acquistato dalla Regione, restaurato e trasformato in un museo.

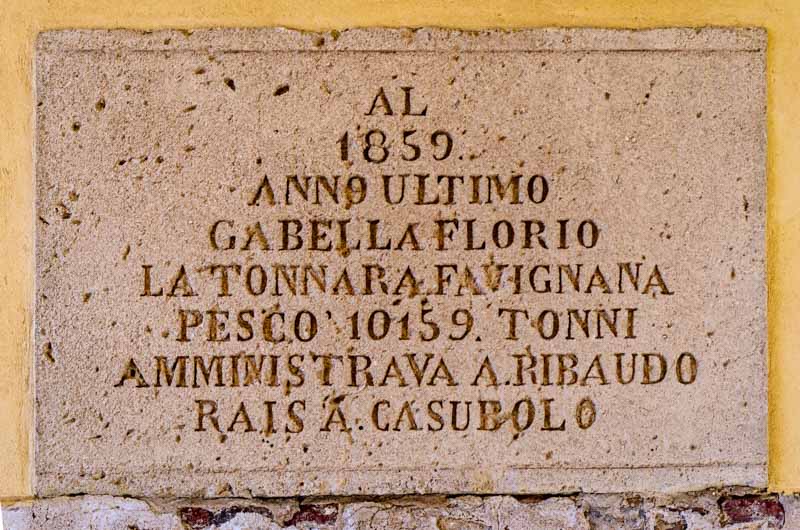

L’ ultima mattanza

Ma l’ epopea della tonnara di Favignana è veramente terminata solo nel 2007. In quell’ anno si è chiusa l’ ultima mattanza, ormai destinata solo a procurare pescato per le industrie conserviere non favignanesi ed a soddisfare la morbosità dei turisti. L’ ultimo raìs è ancora vivo ed è facile scorgere la sua zazzera bianca in paese o al porto. Ma anche lui dovette arrendersi all’ evidenza: quell’ ultima volta i tonni catturati furono poco meno di cento. Non ci paghi neanche le spese. Date un’occhiata alle lapidi sul muro all’ingresso dello stabilimento: celebrano le annate più pescose ed elencano il numero dei pesci catturati e il nome del raìs. Nel 1859, la mattanza permise l’uccisione di 10.159 tonni.

Quanta somiglianza con la storia della pesca delle aringhe nell’ Artico islandese!

Il sovrasfruttamento delle risorse naturali non lascia scampo. E porta agli stessi risultati devastanti, sia tra i ghiacci del Nord che nel caldo mare Mediterraneo.

La visita

La visita al museo delle tonnare inizia proprio con la vista delle ciminiere pendenti verso l’ esterno. Poi si continua con l’ orologio che non segna più il tempo perché le lancette proprio il tempo se le è portate via. Così resta lì, poco utile ma non ancora deformato come quelli di De Chirico. Allineati sotto l’ orologio, i calderoni per la cottura assomigliano ai pentoloni dei cannibali nelle vignette della Settimana Enigmistica a metà del secolo scorso.

Bastarde, muciare e parascalmi, impressionanti per le loro dimensioni, attendono ormai in eterno, puntate verso un orizzonte che non assaggeranno più. I verricelli del molo di sbarco sono anch’ essi arrugginiti, rivolti verso il mare ormai quasi vuoto.

Federico ed i suoi ricordi

“Le operazioni di installazione della tonnara iniziavano verso la metà di aprile”

Così mi racconta Federico, occhi azzurri, età indefinibile e profonda conoscenza dell’ isola. Intanto mi indica il fungo, lo scoglio attorno al quale veniva fissato il cavo d’ acciaio che avrebbe sostenuto l’ intera struttura della tonnara, per cinque chilometri sopra e sotto il mare.

“Ci volevano almeno 45 giorni per terminare il lavoro, poi si aspettava l’ arrivo dei tonni.”

Entro agosto era tutto nuovamente smontato.

A Favignana non resta quasi più nulla dell’ attrezzatura di tonnara; sulla spiaggia della Praia sono ancora in mostra le ancore che servivano per assicurarla al fondale; nell’ ex stabilimento ci sono brandelli di reti, galleggianti di latta, e la croce del protettore, San Pietro. Veniva collocata al centro della struttura ed era ricoperta di immagini di altri santi oltre al protettore. Meglio abbondare…..

Era qui che il rais e i tonnaroti si fermavano ad innalzare preghiere per avere un pescato abbondante. Le preghiere hanno funzionato fino a poco più di un secolo fa. Poi neanche i santi hanno potuto niente contro la devastazione dell’ uomo.

Ti è piaciuto? Ti andrebbe di leggere ancora le mie storie di viaggio e fotografia?

Perché non ti iscrivi alla mia newsletter?

Ne riceverai una solo quando pubblicherò un nuovo articolo ed i tuoi dati non verranno mai comunicati a terzi!

Se invece vuoi continuare a goderti belle foto di viaggio, usa il menu in alto e fai un giro per il mio sito!

Sapevi che puoi spedire gratis tutte le e-card che vuoi? Scegli le foto che ti piacciono di più e poi clicca sul bottone E-Card in basso a destra per spedirle a chi vuoi. E’ semplice ed è gratis!